近日,广西建设职业技术学院建筑与规划学院“乡建使者 丛获新生”实践团赴河池市都安瑶族自治县加范村、自成村开展“三下乡”社会实践活动。实践团依托学院园林工程技术、风景园林设计、城乡规划等专业优势,紧密聚焦乡村实际需求,秉持因地制宜原则,盘活乡村闲置资源,匠心打造生态微景观,将课堂所学转化为生动实践,为和美乡村建设注入青春动能。

走访调研深挖乡村需求

实践伊始,实践团成员通过实地勘察、无人机拍摄、与村干部座谈、走访村民等多种形式,深入加范村、自成村开展扎实的前期调研。在调研过程中,实践团成员了解到加范村和自成村的自然条件恶劣,产业结构单一,人口外流严重,乡村发展内生动力不足,难以形成可持续发展模式。目前村庄建设规划最热切的需求是打造设计盘山公路、转角观景台、农家乐三个旅游打卡点,并美化村部办公楼周边环境,提升村容村貌,更好地提升村庄旅游吸引力和竞争力。成员们认真听取基层群众声音后,准确把握两村的实际需求和发展痛点,把调研结果作为后续开展专业设计、绿化微改实践工作的根本依据,力求实践成果精准服务乡村发展。

实地调研无人机航拍图

实践团进行实地调研勘测

匠心设计激活“沉睡资源”

实践团紧扣“绿水青山就是金山银山”发展理念,结合加范村未来发展规划的具体需求,通过无人机航拍生成村庄高精度地形图,精准识别村庄独特的自然禀赋、文化底蕴及废弃资源。在专业教师指导下,团队立足生态优先、因地制宜原则,为村庄的盘山公路、转角观景台、荒废鱼塘量身定制出三个兼具生态价值与乡土风情的设计方案,力求将原本被忽视的乡村角落蝶变为承载乡愁记忆、彰显生态智慧的特色旅游打卡点,为后续改造项目落地实施提供参考。这些设计方案旨在盘活乡村闲置资源,重塑生态之美,为挖掘乡村旅游潜力,促进生态价值转化为乡村经济、社会效益奠定基础。

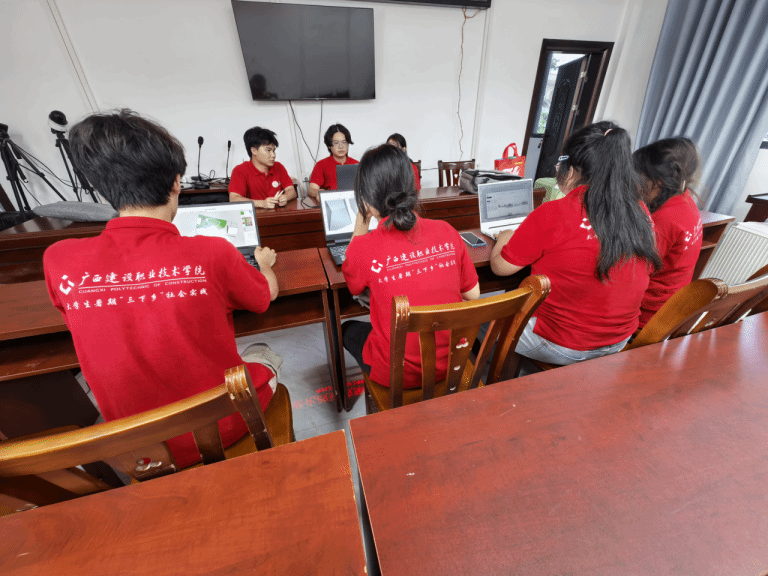

实践团成员协作设计建模

盘山公路航拍图

盘山公路部分设计效果图

转角观景台设计前后效果对比图

废弃鱼塘场地图

废弃鱼塘改造为农家乐的部分设计效果图

巧手打造乡村“生态画卷”

实践团应自成村村委的建设需求,将村部办公楼门前两块亟待美化的空地作为绿化微改实践重点。实践团成员结合当地自然条件,选用耐旱易成活植物进行景观搭配,并巧妙利用山上废弃的木头、竹子、枯树枝等资源,“变废为宝”制作园林小品进行点缀,通过绿化微改将设计蓝图转化为“推窗见绿”的生动现实。这些“小而美”的绿化微改实践,既能直观地提升村容村貌,让村庄“靓起来”,又能满足当地村民的审美需求以及对绿色美好生活的热切向往。

园林小品《素木化蝶》

园林小品《木里的山水》

专业教师陈品瑞老师现场教授园林工具使用方法

实践团在自成村打造绿化景观

共建共享“绿色未来”

实践团深知生态振兴需理念先行、长效维护。团队与当地村委会建立结对共建机制,精心策划生态文明理念宣讲活动,向村民深入解读“两山”理论,筑牢绿色发展思想根基。同时,为确保绿化微改景观的可持续性,团队还开设植物养护技术培训小课堂,吸引十余名村民积极参与互动,联动村民共同参与到绿化景观的维护工作中。实践团通过理论宣讲和技术培训不仅让村民提升了植物养护技能,更增强了他们守护家园生态建设成果的“主人翁”意识和参与环境美化的积极性,为维护乡村生态的持久美丽播下希望的种子。

实践团开展生态文明理念宣讲及植物养护培训

此次“三下乡”社会实践活动,团队成员们用专业智慧与青春热情,精准对接乡村需求,为闲置资源注入新生,让被遗忘的角落重焕生态之美,不仅直接改善了人居环境、激活了乡村文旅潜力,更通过理念传播与技能传递,播撒了生态文明的火种,为探索生态优先、绿色发展的乡村振兴之路贡献了青春力量。

实践团合影

供 稿:建筑与规划学院 文/周晓卉 刘云 图/李穆远 青昱希

一审一校:建筑与规划学院 刘云

党委宣传部 陈熙

二审二校:建筑与规划学院 江汇

党委宣传部 何丽梅

三审三校:建筑与规划学院 许愿

党委宣传部 黄媛媛